上場企業の新市場区分の選択申請は、本年12月までに行うことになります。

すなわち今月です。

一部の項目が開示されない場合には、CG報告書においてその旨を「説明」することが想定されます。

TCFDに基づく開示の質と量の充実について、各社の判断に基づき、「遵守されるか」「実施されていない場合にはその理由の説明」が求められます。

これが原理原則です。

TCFDはScope3までの二酸化炭素排出量算定値に基づき、気候リスク、ガバナンス、対応などを行うものです。

Scope1,2のみでこの原理原則には則っていないわけです。

Scope1,2は「する必要がある(shall)」スコープ 3 は「すべきである(should)」です。

膨大な商品を扱っている一部上場企業の商社さんなどの算定を行っていますが、Scope3のカテゴリー全ての算出ができないことはあり得ません。

理屈にかなっていません。

Scope3のごく一部のカテゴリーについては、算定がなんらかの理由でできない場合であれば、その理由を明示すれば良いです。

しかし、Scope3を全く算出しないのは何故でしょうか?

会社の規模が大きすぎて算定はできない。

商材の数が多すぎて算定はできない。

それぞれ理由はあるでしょう。

大変なことは知っています。

しかしできない理由はないと考えています。

ちなみにScope1,2であっても、子会社、関連会社、実質的な支配力がある会社の排出量は合算しなくてはなりません。

つまり、正確に言えば、本社だけで、それ以外の連結対象を除いて算定したのであれば、Scope1,2ですらないのです。

それでTCFDに則っていると誰が言いましたか?

どうせ、東証はチェックしないだろう。

投資家もそこまで追求しないだろう。

と解釈されるならばそれはそれ。

オウンリスクであればよいと思います。

経営者はそのリスクを正確に把握されていますか?

ご担当者は会社にown riskを負わせていることを経営陣に正確にお伝えしていますか?

拡大解釈はお勧めしません。

あくまでも、質と量の充実について「遵守されるか」「実施されていない場合にはその理由の説明」が求められるものなのです。

加重平均炭素強度がESG投資の基準の一つとして定着してきました。

いいことだと思います。

Scope1,2の排出量を売上高で割ったものです。

t-Co2eq/百万ドルで算出することが一般的です。

数値が低いほど炭素強度が強いことになります。

もちろん業界特有の多い少ないはあります。

売り上げが少ないのに、温室効果ガスを多く排出していれば、数値が上がります。炭素強度が低いことになります。

同じ業種であれば、炭素強度が高い企業への投資を促すことになります。

企業の大小に関わらず、指数に換算されるわけです。

どうすれば改善できるか?

炭素強度を高くするためには何をすべきか?

そのソリューションを提供しているのがカーボンフリーコンサルティングなのです。

とまあ、真面目なことも書きましたが、バッテリーを交換に行きました。

確認していただいたら、タイヤの後輪が摩耗しているそうです。

前後のサイズが違うから、ローテーションもできません。

また、在庫の関係から同じメーカーのものが品薄でないそうです。

うーむ。

コロナの影響がこんなところにも。

というわけで、4輪を交換しました。

PIRELLIです。

冬の道路は怖いですからね。

これで安心です。

カーボンプライシングという言葉が随分と聞くようになりました。

別に覚える必要もないと思います。

簡単にいうと、排出した温室効果ガスの価格です。

簡単に出すならば、Scope1,2の排出量に、Jクレジットの価格を掛けてください。

別に、だからなんだという話です。

問題も着眼点もそこに置くべきではありません。

排出量を削減することなのです。

排出量に応じて炭素税率を掛ける。

それもカーボンプライシングの一種です。

言葉遊びをしても意味はありません。

排出量をきちんと把握して、削減するための行動をとる。

シナリオ分析を行い、気候リスクについてどこまで対応するのか、ガバナンスの強化を行うことが求められるわけです。

経営者は炭素強度を高くすることで、企業価値の向上を図るべきなのです。

そのことの意味を理解しないならば、経営者として勉強不足です。

と、たまには真面目なことを書いたのですが、

エンジンをかけると、初めてみる表示がされています。

あらあら。

バッテリーの交換が必要なようです。

TCFDではシナリオ分析を行います。

随分と作業を行ってまいりました。

大別すると物理的リスクと移行リスクがあります。

物理的リスクはわかりやすいですね。

自然災害の被害によって収益が悪化したり、気候パターンの変化によって収益が悪化したりすることを指します。

問題は移行リスクの中でも、「法や規制に関するリスク」です。

環境を守るための「法や規制」がリスクなのか?

ここが理解できない方が結構いらっしゃるのです。

炭素税などの税負担の増加。規制により新しい設備を導入しなくてはなかったり、開示をしないことによる罰金などなど。

当然ですが、経営にとっては圧迫要因なのです。

環境に良いことをするには、お金がかかるのです。

当然のことではありますが、これは経済成長を犠牲にしなくては成り立たないことでもあるのです。

チャンスと捉えて、新しい技術で利益をあげれば良いなんて、簡単に言うべきではありません。

事業とはそんな簡単なものではありません。

何が言いたいか?

「これからは環境を守るための支出が増える」覚悟をしてください。

と言うことなのです。

長期的な視野に立って、これからこの負担を乗り越えられるような体制を構築しなくてはならないのです。

これからの企業経営には、環境についての造詣が深くなくてはできません。

そう言う時代に突入したのです。

2024年の北陸新幹線開通までは、中々遠い道のりです。

米原まで新幹線ひかりで移動し、そこから特急です。

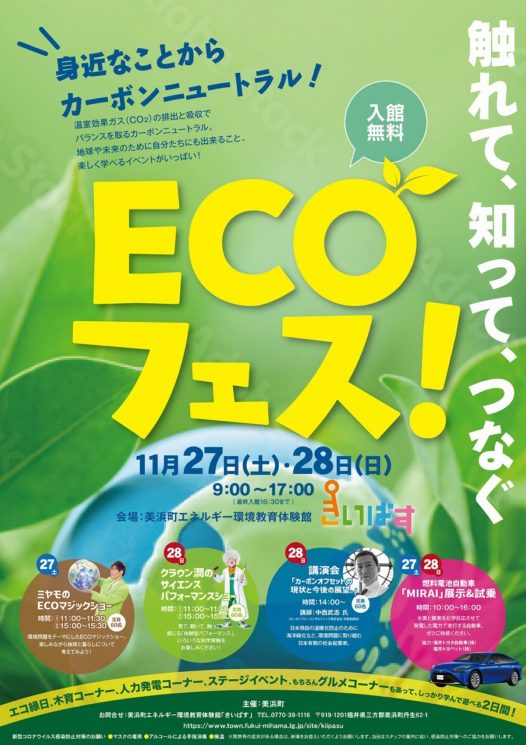

美浜原発前でしたので、駅からも車で30分ほど移動しなくてはなりません。

風光明媚なところです。

今は越前蟹が食べごろです。

ご関係者の皆様ありがとうございました。

サザンカ(茶梅)と椿はとても似ていますね。

花弁が散っていますので、これは茶梅です。

昔からのお知り合いの方々と、東京よみうりでご一緒させていただきました。

ご縁は大切にしていきたいと思います。